文・夢野忠則

イラストレーション・溝呂木 陽

ブラッド・ピット主演の映画『F1/エフワン』を観た。モータースポーツの最高峰であるF1に挑むレーサーたちの姿をリアルに描いた、いわゆるカーレース映画である。

リアルとはいえ、そのレース展開の破天荒さにはF1ファンから「そりゃないぜ」というツッコミもあるだろう。しかし、実際のサーキットで本物のレースカーを走らせて撮影した映像は迫力満点だし、そこに繰り広げられる人間ドラマはいかにもアメリカ映画らしく、エンターテイメント作品として十分に楽しむことができた。

カーレース映画は、モータースポーツファンでない人にはあまり興味のないジャンルかもしれないが、クルマ好きでさえあれば楽しめる。なぜならカーレース映画に登場するクルマが、たとえレーシングカー以外の脇役であっても魅力的だからである。

『F1/エフワン』の主人公は、初期型ショートボディのメルセデス・ベンツGクラス(しかも幌タイプ!)に乗ってサーキットに向かうし、レースが終われば、リフトアップしたフォードの古いエコノラインバンの横っ腹にサーフボードを吊して、また旅に出る。きっとクルマ好きに違いない映画の製作陣による、そんなシブいクルマ選びがたまらない。

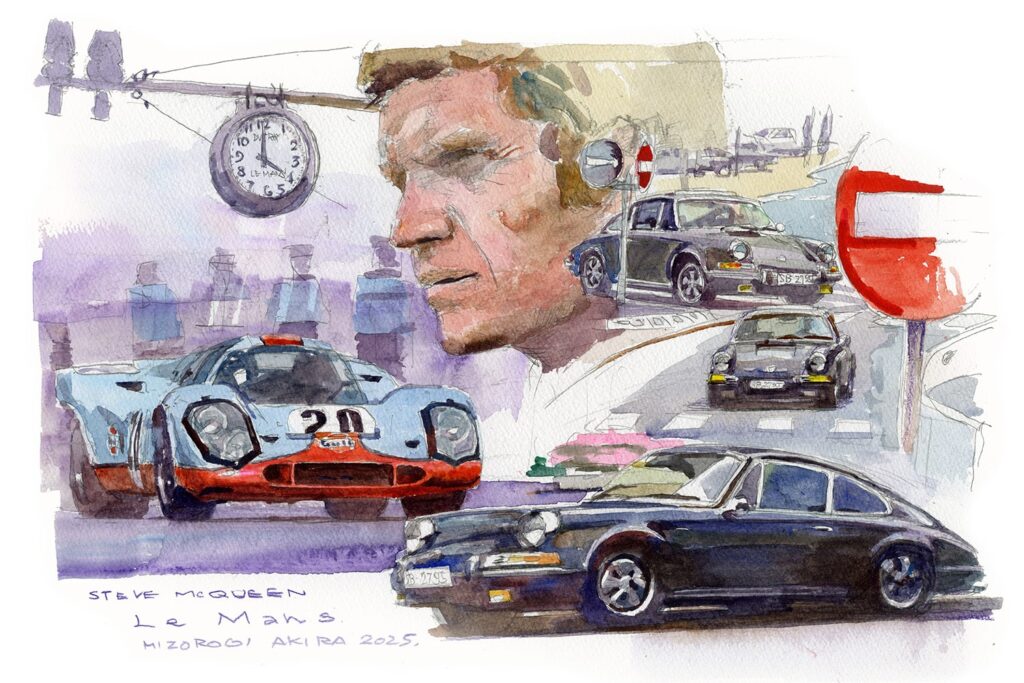

というわけで今回は、クルマ好きな方々にカーレース映画の傑作、自らもレーサーであったスティーブ・マックィーンが主演のみならず製作まで手掛けた『栄光のル・マン』(1971年公開)をご紹介したい。

マックィーンの「究極のレース映画を作りたい」という強烈な願望が、まるでドキュメンタリーのようなリアリティと迫力に満ちた本作を作り上げたのだが、その結果、カーレース好きからは歓迎されたが一般の映画ファンにはウケず、日本ではヒットしたものの本国アメリカでは興行的には失敗に終わった作品。

マックィーンの徹底したこだわりは、ストーリー性よりもレースの臨場感、本物のレースカーのサウンドや映像の迫力を伝えることに向けられている。だから登場人物のセリフは極端に少ない。なぜレーサーは命を懸けてまで走るのか、という問いに、マックィーンは言葉ではなく、レースそのものを生々しく再現することによって答えようとしたのだ。

本編のほとんどを占めるレースシーンは、まさに圧巻。雨のルマンで、24時間デッドヒートを繰り広げるガルフカラーのポルシェ917と真っ赤なフェラーリ512S。排気量が制限される以前の、5000㏄12気筒のエンジンを積んだポルシェとフェラーリの対決。実車によるスローモーションのクラッシュシーンに思わず息をのむ・・・。

と書けば、この映画がカーレースだけを描いた作品と思われるだろうが(確かにそうではあるけど)、前述したようにこの映画もレースシーン以外に登場するクルマが、尺としては短いが実に印象的である。

映画の冒頭、一台のポルシェ911(1970年型911S)がフランスの田舎道を静かに走って来る。運転しているのはマックィーン。映像では黒っぽく見える911Sのボディカラーはスレートグレーで、マックィーンのプライベートカーでもある。911Sは、60年代の(旧車好きなら垂涎の)シトロエンやプジョーが並ぶ石畳みを抜けて、ルマンの街に入っていく。その間、セリフもナレーションも一切ない。

短編のサイレント映画を観ているかのような、このオープニングシーンだけでもクルマ好きには堪えられない。このオープニングの静寂があるからこそ、その後に続くレース会場の喧噪、そしてレーシングカーの咆哮が、より一層、観る者の胸に鮮烈に響き渡るのだ。

クルマは、語らずとも駆け抜けるだけで物語となる。我らがマックィーンは、ホントにクルマが好きだったのだなと思う。

Yumeno Tadanori

コピーライター兼クリエイティブディレクターとして広告宣伝の企画制作に携わりながら、文化としてのクルマにまつわるあれこれを書き連ねる自動車コラムニストとしても活動中。週末は愛車ジムニーシエラを駆って、東京から長野の山小屋へと通う生活を続けている。