対談 大谷達也×西川淳

軽自動車からスーパーカー、クラシックカーから水素自動車まで長年、多くのクルマを取材してきた大谷 達也さんと西川 淳さん。巷に溢れる表面的な情報だけでなく裏側の事情も知り尽くした目利きだ。そんな2人がすすめる“いちどは乗っておいた方がいい”クルマとは?

写真・阿部昌也 まとめ・馬弓良輔 撮影協力・ル・ガラージュ(https://www.legarage.jp/)

常にないものねだり

大谷 人生いちどは乗りたいクルマ、という大きなお題ですが、まずは最近、西川さんが乗って楽しかったという小さな話から始めましょうか(笑)。

西川 楽しかったのはポルシェ911の993かな、それもMTではなくティプトロニック。スポーツカーはMTに価値があるとされていて911もそうなんだけど、なぜか空冷はティプトロも高い。それがずっと気になっていた。

大谷 昔からティプトロは高かったよね。楽しかったのはどのあたり?

西川 ツーペダルでも充分911なんですよ。お尻を落としながらゆるいコーナーを少し速めの速度で駆け抜けていく感じとか。ああ、これ911やん!って。マニュアル操作とかなくてもイケてるって今さら発見した(笑)。

大谷 西川さん、元々スリーペダル派なのに。古いクルマもいいけど僕は現代のクルマをなるべく肯定したいと思っているんですよね。ただ、現代のクルマでいちどは乗るべきは何?と聞かれるとなかなか難しい。

西川 今は色々と過渡期にあるわけで、これから乗れなくなるかも、という視点で例えば12気筒エンジンの車は、1回は乗っておいた方が間違いなくいい。

大谷 今の12気筒ってフェラーリとランボルギーニとロールス・ロイスと……

西川 あとはパガーニとゴードン・マレー、あ、アストンマーティンもある。

大谷 アストンいいじゃないですか、ヴァンキッシュ。速さではなくタラーっと乗るクルマですよね。大人に似合います。

西川 でも12気筒はやはり自然吸気、それだともうフェラーリしかない。ゴードン・マレーは実質もう買えないし、ランボは電気(ハイブリッド)ついているからね。なんかエンジンをゼロから楽しむ感覚がない。

大谷 そうそう、電気分が足されている!ここは人間の贅沢なところで“足りないこと”が楽しいわけで。

西川 余計なことせんといてくれって言いたくなる。せっかく気持ちの良い“ギザギザ”があったのに電気で綺麗に埋めちゃってるんですよ。

大谷 ギザギザだった頃は平らになるといいよねって言っていたけど、いざ平らになったらギザギザが良かったねっていう。常にないものねだりです。

西川 それこそ911を見たらわかる。RRっていうけったいなレイアウトを続けるしかなくって、途中からそれをうまく走らせることに専念した結果、今の地位を築いた。でも、その元になる356とかナローとか空冷の方が楽しいのはいろいろ足りないから。工業製品だから進化は仕方ないことですけどね。

大谷 僕らは自動車評論家という立場で、常に足りないことを指摘して、よくしてくださいと散々言ってきて、その結果がこれですよ(笑)。

西川 そうそう、ほんまそうだね。クルマをつまんなくしてくださいってずっと言い続けてきたのかもなぁ(笑)。

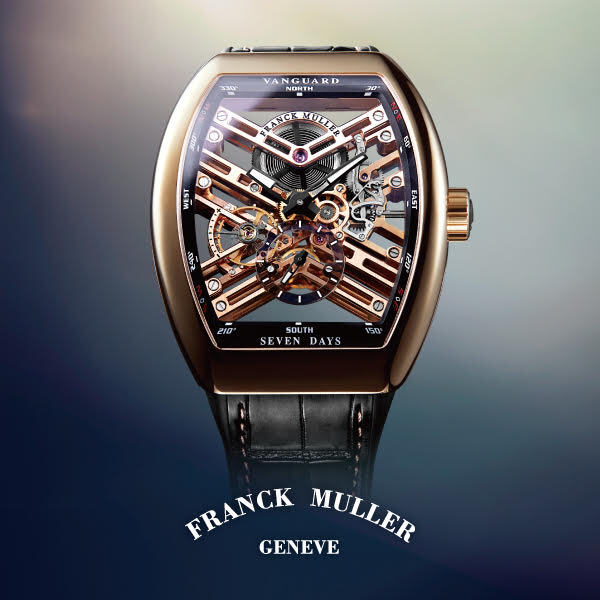

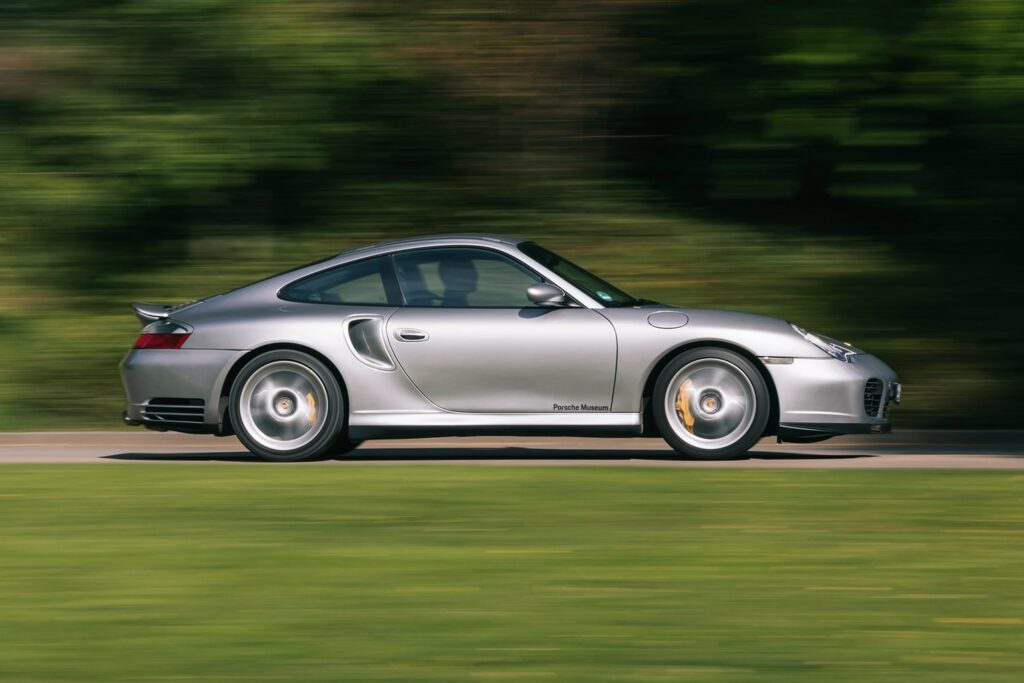

初めて水冷となった996(写真はターボS)。1964年に登場したポルシェ911はリアに積まれた水平対向6気筒エンジンのまま進化を続けた。(写真:ポルシェ)

現行ロードスター(ND型)。1989年の登場以来、4世代にわたってマツダは軽量オープンスポーツカーの文法を守り続けている。(写真:マツダ)

楽しさ=絶対的なスピードではない

大谷 そうなるとなるべく軽く、余計なものがついてないクルマっていうのが、僕が言うところの“足りないクルマ”に近い。最初から今日の結論はマツダロードスターだと僕は思っていました(笑)。

西川 そうそう、ロードスターはクルマの運転が好きな人やったら1回は乗っておかないと。

大谷 すごく寒い冬の日に薄いペラペラのコートで出かける方がちょっと粋みたいな美意識が僕にはある。その意味でもオープンカー、ソフトトップっていうのはありだなと思います。西川さん、激しく頷いてますね(笑)。

西川 ずっと日本車ナンバーワンです。ほんま日本にロードスターがあってよかった。

大谷 ロードスターには自分でクルマをコントロールする要素がちゃんと残っています。そしてもう一台、アルピーヌA110。この2台はポルシェとは決定的に違う。ケイマンにしても911にしても、現代のポルシェは総じてスタビリティがすごく高い。だから足りてないところはない。

西川 ロードスターなんかはクルマがやりすぎない。現代のスーパースポーツカーはクルマが全部修正してくれるし、なんなら教えてくれる。ここでドリフトすんねんねって。

大谷 楽しく運転するイコール必ずしも絶対的なスピードではないんですよ。だからこそ、ロードスターもA110も魅力がある。

西川 同じような話だけど、3億も4億もするハイパーカーの世界で、珍しいことにゴードン・マレーを買った人ってめちゃくちゃ乗るんですよ。本社で新車を受け取ったその足で1000キロ乗って、点検のためにすぐ戻ってきた人もいたんだって。なにしろ運転が楽しいから。

大谷 速く走るのはもちろん、低い速度域でも楽しめるためにはどうしたらいいかをゴードンさんは一所懸命考えてますからね。12気筒自然吸気の素晴らしいサウンドが続くエンジンとMTを組み合わせて、高速域は空力でスタビリティを稼ぎ、低速域を楽しめるようにタイヤのサイズはわざと下げている。一方で低い車速域でも楽しめるっていう意味では“最後のアルピナ”がB3 GTとかB4 GTもまだ新車で手に入りますね。

西川 確かにアルピナは低速域の乗り味もいい。ベアリング10個ほどつけ足したかなと思うくらいタイヤの転がり方とかが気持ちいい。ロールス・ロイスが3シリーズ作ったらこうなんねんなって思った。

大谷 そうそう、タイヤついてないんじゃないかと思った。エンジンの回り方も本当に気持ちいいと思う。現代のBMWのストレート6って回ってる感触をどんどん減らしている。それなのにアルピナの方はやっぱり回ってる感じがすごく気持ちよく伝わってきて、クルージングスピードでも楽しめる。

西川 綺麗に回りすぎると実は気持ちよくないんですよ。BMWの有名な言葉にシルキーシックスってあるじゃないですか。あれは綺麗に回ることじゃないです。シルクのような極めてきめの細かい“ザラザラ”を感じながらってこと。だから今のBMWの6気筒は全然シルキーじゃない。スムーズすぎる。最近のBMWの6気筒をさすがシルキーシックスだって書く人を信用してはいけません。

大谷 実に同感です(笑)。

スーパーカーのルールブックを書き換えるという触れ込みでデビューしたT.50。コスワースと共同開発した3.9LのV12エンジンを搭載する。(写真:ゴードン・マレー)

今年末で60年の歴史に終止符を打つアルピナのラストモデルの一つがB3 GT。アルピナマジックと呼ばれた走りを新車で味わうなら最後のチャンス。(写真:ニコル・レーシング・ジャパン)

古いクルマをキレイにして乗るなら911

西川 こういう話をしていくと、それやったら古いクルマの方がええんちゃうって話になってくる。そもそも足りてないしスピードも出ない。最近は古いクルマをきれいにして乗るみたいなのが流行ってるのは、そういうことなのかも。

大谷 ジャガーが丸々作り直したEタイプとかですね。でもあれはお値段1億とか?

西川 あの内容であの走りなら安い。しかも5〜6,000万ぐらいだったはず。

大谷 足りないことがいいと言っても限度がある。基本的な安全性とか耐久性があった上で、どこか足りないところがあると嬉しいなっていうのが僕の主張です。あのEタイプはまさに理想系、ああいうクルマって他にないんですか?

西川 いやいや、ありますよ。アストンマーティンも作ってるし。

大谷 高そうだな。アストンだったらどのあたりがいいんですか?

西川 DB5やDB6。

大谷 え、そんなのも作っているんですか?

あの頃のストレートシックスもいいなあ。

西川 でも、そうなるとやっぱり911はすごいなって話になるんです。なんならシンガーのようにメーカーがやらなくてもちゃんと仕上がるから。骨格がいいんでしょうね。

大谷 911だったら確かに値落ちしないっていう意味ではすごく安心だし、何より適度なサイズ感とかフラット6の鼓動感みたいなのが、少し前の911には全部揃ってますよね。それで言うと964や993ですか、おすすめは?

西川 空冷って言いたいところやけど、今注目したいのは996だと思いますよ。

大谷 西川さんの言うところの“水冷ナロー”ですね

西川 996のGT3とかいいじゃないですか。まだ2,000万もしないでしょ。

大谷 996は全般的に安いですね,前期型がよく壊れるみたいな話を聞くからかな。

西川 大丈夫です。問題点はたいてい対策済みでしょうから、売ってる個体って。GT3はそもそもエンジン違うし。

大谷 本当はオリジナル911のデザインを残している964が好きですけども、996のモダナイズされたところと相対的にコンパクトなサイズも魅力ですよね。現代で乗るんだったら996の方がいいかもしれない。

西川 なんだかんだ言ってポルシェ911は世界のクルマ好きの王道です。最新が最良とは限らないけど、一度は乗っておくべきでしょうね。

Tatsuya Ohtani

1961年神奈川県出身。電機メーカーエンジニアという異色のキャリアを経て1990年から2010年までCAR GRAPHIC編集部に在籍、同誌副編集長も務める。フリーランス転身後もハイパフォーマンスカーの試乗記事を中心に執筆活動を続けている。環境技術や先端技術にも明るく、海外のエンジニアと意見を交わすことができる英語力も強み。

Jun Nishikawa

1965年奈良県出身。京都大学工学部卒にも関わらずカーセンサー編集部で副編集長を務めた“永遠のスーパーカー少年”。独立後もハイパフォーマンスカー、クラシックカーを中心に取材記事を執筆、国内外多くの自動車イベントにも精力的に参加する。フェラーリやランボルギーニなどのエンジニアと意見を交わせるイタリア語的英語力も強み。

補足:

ポルシェ911の993:ポルシェ911は世代ごとの名称があり、ナローと呼ばれる初期モデル、930から964、993までの空冷モデル、996、997、991、現行の992の水冷モデルに分類される。

ティプトロニック:964から採用されたマニュアル変速機能付きの電子制御AT。

パガーニとゴードン・マレー:少量生産のハイパーカーメーカー。パガーニはカーボン素材、AMG製V12を搭載したゾンダやウアイラ、ゴードン・マレーはF1由来の超軽量設計と自然吸気V12のT.50やT.33など。

RR:リアエンジン・リアドライブの略称。戦後しばらく多くのクルマが採用していた。

356とかナロー:356は1948年に登場したポルシェ初の量産スポーツカー、1964年に911へと進化しその初期モデルが通称・ナロー。

アルピーヌA110:60年代の軽量RRスポーツカーとして名高い初代アルピーヌA110。2017年に復活した2代目もMR(ミッドシップ)、軽量化、1.8Lターボで走りの評価は高い。

最後のアルピナ:BMWをベースとしながらも独立した自動車メーカーとして知られるアルピナはブランド(商標権)をBMWに譲渡、2025年末で自社開発の純粋なアルピナ車の販売も在庫車以外はすべて終了する。

BMWのストレート6:効率的なV型エンジンが主流となる中でBMWは振動バランスに優れた直列6気筒にこだわり続けた。近年、他社でも復活しつつある。

ジャガーが丸々作り直したEタイプ:流麗なデザインと卓越した走りで名高いEタイプ。近年、ジャガーのクラシック部門は徹底的に再生・近代化したEタイプを何回か限定的に販売している。

DB5やDB6:1963年に登場したDB5は美しいボディと贅沢な内装をもつ高級GT。ボンドカーとしても有名。後継のDB6とともに60年代の英国を代表する。

シンガー:アメリカの「シンガー・ビークル・デザイン」が“再構築”した911。主に964をベースに現代的な性能と品質を導入している。

996:911史上、初めて水冷エンジンを搭載したモデル。涙目と呼ばれるヘッドライトが不評で中古車は割安。